高校物理がもっと面白くなる!コンデンサー充電を微積で深掘り(高校物理と微積分)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

高校物理の検定教科書では、数学の進度の関係から微分積分を使わずに物理法則が説明されています。しかし、微分積分を用いることで、現象の根底にあるメカニズムがよりクリアに、そしてスッキリと理解できるケースが数多く存在します。今回は、その中でも特に、生徒たちが「なるほど!」と膝を打つような説明ができるようになる「コンデンサーに充電するときの電気量のたまる様子」を、微分積分の視点から掘り下げていきましょう。

前回はコンデンサーの放電について解説しましたが、今回は充電の過程です。放電の様子と比較しながら読み進めることで、電気回路における時間変化の面白さがより一層感じられるはずです。

コンデンサーを充電してみよう!

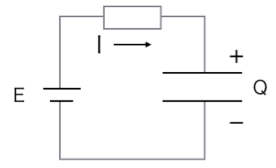

コンデンサーをE[V]の電池で充電する場合について考えてみましょう。

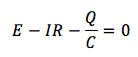

この場合、キルヒホッフの第二法則を使うと、

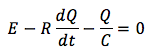

このように表記できます。微分記号を使って電流を表すと、

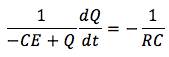

となります。ここでコンデンサーにたまる電気量Qは増加するので、dQ/dtは正となります。dQとQに着目をして、変数分離しましょう。

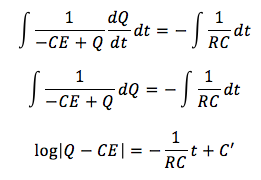

この両辺を時間tで積分をすると、

※C’は積分定数

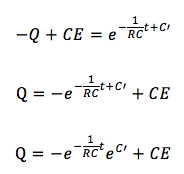

一般解は、

Qははじめ0からスタートするはずなので、CE > Qということが言えます。よって、絶対値をとると、

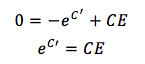

ここで、時刻t=0のときのコンデンサーの電気量を0[C]とすると、積分定数C’は、

この条件を代入すると、

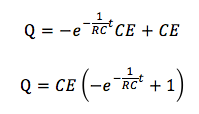

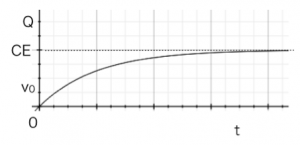

このようにコンデンサーにたまる電気量は表されました。tを無限にすると、数式をみてわかるようにQ=CEとなります。これをグラフにしてみましょう。

これがコンデンサーの充電過程の電気量の様子です。

いかがでしたでしょうか。高校物理では、充電された状態や電流を流した直後()といった特別な時刻の状況はよく問われますが、この間の部分がどのように変化していくのかを、微分積分を用いることで詳細に、そして論理的に考えることができましたね。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!